Electron 简介

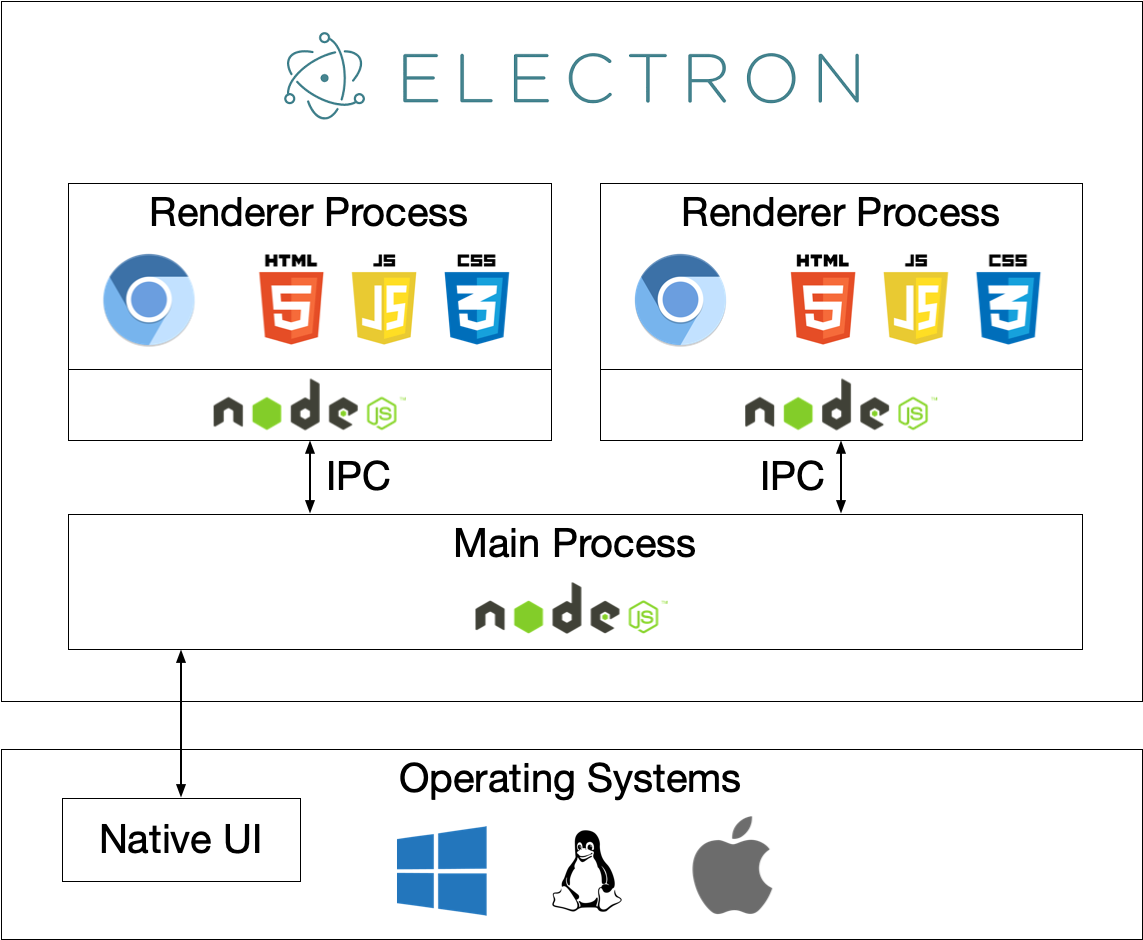

Electron 是一个开源框架,把 Chromium(浏览器内核)+Node.js(服务器/系统能力) 包裹进一个桌面应用壳,让你用 HTML/CSS/JS 写跨平台的桌面程序(Windows、macOS、Linux)。

关键点:

- 前端负责界面(Renderer 进程:像浏览器标签页)。

- 主进程(Main)负责应用生命周期、窗口、原生 API 调用。

- 两者通过 IPC(进程间通信) 交互。

- 最终可打包成

.exe、.app、.deb等安装文件。

Electron 由 GitHub 开发并维护,最初是为了构建 Atom 编辑器而创建的。

简单来说:Electron = Chromium + Node.js + Native APIs

- Chromium:提供强大的渲染引擎,负责显示界面

- Node.js:提供后端能力,可以访问文件系统、网络等

- Native APIs:提供操作系统级别的功能,如菜单、通知、托盘等

为什么选 Electron

- 上手快:Web 开发者可以复用大量前端技能/组件/生态(React/Vue/Angular/TS/CSS)。

- 跨平台:写一次,构建三平台(虽然有系统差异需要调整)。

- 强大的本地能力:直接访问文件系统、进程、系统 API,而不必写本地语言绑定(绝大多数场景靠 Node.js 就够)。

- 生态成熟:大量现成库、模板、打包工具(Electron Builder / Forge 等)。

- 适合工具类应用:编辑器、通信工具、生产力软件、调试工具等。

Electron 的设计理念是"一次编写,到处运行"(Write Once, Run Everywhere)。开发者只需要编写一套代码,就能生成 Windows、macOS 和 Linux 三个平台的应用程序。

核心优势:

- 使用熟悉的 Web 技术栈开发桌面应用

- 无需学习平台特定的开发语言(如 C++、Objective-C、Swift)

- 统一的开发体验和代码库

- 快速迭代和部署

应用场景

- 开发工具 / 编辑器:代码编辑器、终端、调试器(如 VS Code、Postman)。

- 即时通信/社交:聊天客户端(如 Discord、Slack)。

- 跨平台桌面客户端:需要快速把 web 产品做成桌面版。

- 原型与内部工具:公司内部运营工具、数据面板、管理台。

- 对 UI/交互要求高但不极端性能敏感的应用。

不适合的场景:对 CPU/GPU/内存极度敏感、需要极致原生体验或移动端优先的项目(如大型图形渲染、超低延迟游戏)。

Electron 能做什么

- 打开窗口、菜单、系统托盘、通知(系统通知)。

- 读写文件、操作本地数据库(SQLite、LevelDB 等)。

- 调用本机命令/二进制、启动子进程。

- 使用原生对话框(打开/保存文件)、剪贴板、拖拽、全局快捷键。

- 实现自动更新(auto-update)、热重载、打包分发。

- 加载本地或远程网页,支持现代 Web 技术(WebGL、WebRTC 等)。

- 集成原生模块(C++/Node Native Addons),接入硬件或系统功能。

核心概念(技术要点)

- Main 进程:Electron 的入口,负责创建 BrowserWindow、管理应用生命周期与原生 API。运行单实例(Node 可用)。

- Renderer 进程:每个 BrowserWindow 对应一个 renderer,运行网页(Chromium),不直接访问 Node(可通过 preload 暴露受限 API)。

- Preload 脚本 & contextIsolation:推荐用 preload 在 renderer 中注入受限 API,开启 contextIsolation 提高安全性。

- IPC(ipcMain / ipcRenderer / contextBridge):主、渲染进程通信机制。

- 打包工具:Electron Builder / Electron Forge / electron-packager 等,用于生成安装包与自动更新。

- Auto-updater:实现应用自动升级(需服务端/发布配置)。

安全注意事项(很重要)

- 永远不要在 renderer 中直接开启 NodeIntegration(

nodeIntegration: true),默认关闭以防 XSS 导致任意系统命令执行。 - 使用 contextIsolation + preload + contextBridge 暴露最小、受控的 API。

- 对外部内容(远程 URL)进行严格校验 / 沙箱处理。

- 对文件路径、shell 命令等输入做严格校验,避免命令注入。

- 尽量使用 CSP、禁用 eval、避免不受信任的第三方脚本。

Electron 的优势与局限

主要优势

1. 跨平台开发的便利性

使用 Electron,开发者可以用同一套代码库生成 Windows、macOS 和 Linux 三个平台的应用:

实例

const { app, BrowserWindow } = require('electron');

function createWindow() {

const win = new BrowserWindow({

width: 800,

height: 600

});

win.loadFile('index.html');

}

app.whenReady().then(createWindow);

节省的成本:

- 无需维护三套代码库

- 团队不需要掌握多种平台开发技术

- 统一的测试和部署流程

- 更快的功能迭代速度

2. Web 技术栈的优势

- 丰富的生态系统:npm 上有数百万个包可用

- 成熟的框架:可以使用 React、Vue、Angular 等现代前端框架

- 开发效率高:热重载、DevTools、丰富的调试工具

- 人才储备充足:Web 开发者数量庞大,招聘容易

- 快速原型开发:利用现有的 Web 组件和库

3. 强大的功能支持

- 完整的 Node.js 能力(文件系统、网络、进程等)

- 原生桌面功能(菜单、通知、系统托盘等)

- 自动更新机制

- 硬件访问能力(摄像头、USB 设备等)

- 离线工作能力

4. 活跃的社区和生态

- 官方文档完善

- 大量开源项目可供参考

- 丰富的第三方工具和库

- 活跃的社区支持

主要局限

1. 性能开销

Electron 应用需要同时运行 Chromium 和 Node.js,这带来了额外的性能开销:

- 内存占用:空白的 Electron 应用通常占用 50-100MB 内存

- CPU 使用:渲染引擎和 JavaScript 执行相比原生应用效率较低

- 启动时间:相比原生应用,启动时间较长

对比示例:

- 原生应用:10-30MB 内存,启动 < 1 秒

- Electron 应用:80-200MB 内存,启动 2-5 秒

2. 安装包体积大

每个 Electron 应用都需要打包完整的 Chromium 和 Node.js 运行时:

- Windows:~50-70MB(未压缩)

- macOS:~60-80MB(未压缩)

- Linux:~55-75MB(未压缩)

这意味着即使是简单的应用,安装包也不会小于 50MB。

3. 安全性考虑

由于 Electron 同时拥有浏览器和 Node.js 的能力,如果配置不当,可能存在安全风险:

- XSS 攻击可能导致系统级权限被利用

- 需要仔细配置上下文隔离和沙箱

- 第三方依赖的安全问题

4. 原生体验差异

虽然可以模拟原生界面,但在某些方面仍有差异:

- 无法完美复制系统原生控件

- 某些系统级功能难以实现

- 平台特定的交互习惯需要额外处理

权衡建议

选择 Electron 的决策因素:

| 因素 | 权重 | 说明 |

|---|---|---|

| 开发效率 | 高 | 如果团队有 Web 经验,Electron 效率最高 |

| 跨平台需求 | 高 | 需要支持多平台时,Electron 是优选 |

| 性能要求 | 中 | 除非极致性能场景,一般应用可接受 |

| 包体积敏感度 | 中 | 现代网络环境下,50-100MB 可接受 |

| 安全性要求 | 高 | 需要严格遵循安全最佳实践 |

与其它同类工具对比

如果你是前端/全栈开发者,需要快速把 Web 产品或工具交付到桌面、并能直接使用系统能力,Electron 是极高产、门槛低的选择;但若你对体积、内存或极致原生体验有严格要求,应考虑像 Tauri、Flutter 或原生框架作为替代。

-

Tauri

- 核心:Rust + 系统自带 WebView(WebView2 / WebKit)

- 优点:体积小、内存占用低、安全性好、适合注重轻量与性能的应用。

- 适合:想用 web 技术但要极致小体积或性能敏感的桌面应用。

- 对比:如果你想快速复用 Node.js 生态,Electron 更方便;若追求小体积,选 Tauri。

-

NW.js

- 跟 Electron 起源相似(也是 Chromium + Node),API 风格不同。

- Electron 社区与工具更活跃。

-

Neutralino

- 极轻量,使用系统 WebView,功能比 Electron 少。

- 更适合简单工具或小型桌面应用。

-

Flutter Desktop

- 使用 Dart/Flutter 渲染,原生表现好、界面一致性高。

- 适合需要统一跨平台 UI/性能的项目,但要重学 UI 框架(不是 web 技术)。

-

React Native for Windows/Mac / .NET MAUI / Qt

- 更原生的桌面开发路线,适合对系统集成、性能、原生体验有高要求的项目。

选择建议:

- 想迅速把 Web 产品转桌面、或团队主要是 Web 前端 -> Electron;

- 想要小体积/更低资源占用 -> Tauri/Neutralino;

- 追求原生 UI & 高性能 -> Flutter/Native/Qt。

性能与体积常见问题

- 打包时开启 asar 可合并资源(注意 native 模块兼容)。

- 使用懒加载、减少初始渲染资源,尽量减少主窗口加载的重资源。

- 避免在 renderer 中执行大量 CPU 密集任务,改用 子进程 / worker / native module。

- 使用 single instance、开启硬件加速或禁用视情况调整。

- 优化依赖:减少不必要的 npm 包,避免引入巨大前端库(或用按需加载)。

十、快速上手示例(最小项目)

项目文件结构:

my-electron-app/ ├─ package.json ├─ main.js ├─ preload.js └─ index.html

package.json(最简):

{

"name": "my-electron-app",

"version": "0.1.0",

"main": "main.js",

"scripts": {

"start": "electron ."

},

"devDependencies": {

"electron": "latest"

}

}

main.js(主进程):

const { app, BrowserWindow } = require('electron');

const path = require('path');

function createWindow() {

const win = new BrowserWindow({

width: 900,

height: 600,

webPreferences: {

preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),

contextIsolation: true, // 推荐

nodeIntegration: false // 关闭以提高安全性

}

});

win.loadFile('index.html');

}

app.whenReady().then(createWindow);

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') app.quit();

});

preload.js(受控暴露 API):

const { app, BrowserWindow } = require('electron');

const path = require('path');

function createWindow() {

const win = new BrowserWindow({

width: 900,

height: 600,

webPreferences: {

preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),

contextIsolation: true, // 推荐

nodeIntegration: false // 关闭以提高安全性

}

});

win.loadFile('index.html');

}

app.whenReady().then(createWindow);

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') app.quit();

});

index.html(Renderer):

<!doctype html>

<html>

<body>

<h1>Hello Electron</h1>

<button id="ping">Ping 主进程</button>

<script>

document.getElementById('ping').addEventListener('click', () => {

window.electronAPI.send('ping', { time: Date.now() });

});

window.electronAPI.on('pong', (msg) => alert('收到 pong: ' + JSON.stringify(msg)));

</script>

</body>

</html>

在主进程中监听 IPC(补充):

const { ipcMain } = require('electron');

ipcMain.on('ping', (event, data) => {

event.sender.send('pong', { reply: 'ok', received: data });

});

运行:

npm install npm start

打包与分发(常见工具)

- Electron Builder:功能强大,支持 auto-update、多个平台的安装包。

- Electron Forge:开发友好,集成模板和构建流程。

- electron-packager:只打包,不做 installer。

打包常见步骤:

- 配置

package.json的 build 字段(或使用各工具的 config)。 - 使用 CI/CD 构建不同平台(Windows 需在 Windows 环境打包或使用 cross-compile 服务)。

- 上线更新服务器或使用 GitHub Releases + electron-updater。

实战建议与最佳实践清单

- 开始时:用 TypeScript + 打包脚手架(Forge/Builder)能节省后续维护成本。

- 安全:强制

contextIsolation: true,最小化暴露给 renderer 的 API。 - 架构:把业务逻辑放到 renderer(界面)或后端服务,系统/权限操作通过主进程封装。

- 升级:用 electron-updater 做自动更新,但注意签名和发布策略(macOS 要签名、Windows 也需 code signing)。

- 测试:在多个平台真实机器上测试(尤其文件权限、路径、环境变量)。

- 资源:定期检查 Chromium 与 Electron 版本,关注安全补丁(Chromium 漏洞会影响应用)。

何时不要用 Electron

- 你需要极低内存占用或非常小的安装包(例如内置设备或极简工具);

- 需要极致原生 UI 与原生性能(例如 AAA 级游戏或复杂 CAD);

- 团队不熟悉 Web 技术但熟悉原生开发,可能更适合原生框架。

推荐学习路线与资料

- 学会基本 Node.js 与前端(HTML/CSS/JS)/框架(React/Vue);

- 阅读 Electron 官方文档(Main/Renderer/Preload/IPC/安全指南);

- 搭一个最小示例(上面示例)并实验 IPC、文件操作、窗口控制;

- 学习并使用打包工具(Electron Builder / Forge);

- 读安全最佳实践、自动更新与代码签名的教程;

- 参考成熟开源 Electron 项目(如 VS Code 的源码片段)学习架构。

点我分享笔记